Jeff Pezzati e Naked Raygun: heróis não morrem

Fiquei sabendo, tardiamente, que Jeff Pezzati, ícone da cena alternativa de Chicago, vem sofrendo há alguns anos do mal de parkinson.À frente da The Bomb, banda que fundou em fins da década de 90, Pezzati tem a bravura de continuar gravando e, principalmente, se apresentando ao vivo.

Não fala sobre sua condição, mas é visível que, mais do que sua conhecida timidez, a performance comedida no palco é um jeito de controlar os sintomas da doença.

Jeff Pezzati passou por um divórcio que quase o levou à ruína financeira, descobriu o parkison, mas continuou de pé. É um sobrevivente.

No início dos anos 80, integrou -como baixista- uma das bandas americanas mais cultuadas do período: o trio de noise punk Big Black. Começava ali sua amizade com o guitarrista colombiano Santiago Durango, com quem tocaria mais tarde no Naked Raygun, e com o idiossincrático músico e produtor Steve Albini, que viria a produzir, uma década e meia depois, dois álbuns da The Bomb.

A importância do Naked Raygun para o rock underground de Chicago é difícil de ser medida. Mas a afirmação de um crítico do jornal Chicago Tribune dá a ideia: "É simplesmente a maior banda que Chicago já produziu".

E estamos falando da cidade que deu origem a grupos como Jesus Lizard, Ministry, Smashing Pumpkins, The Dwarves, Wilco, Tortoise, Trouble e muitos mais.

O Naked Raygun cantava sobre a vida dos jovens da classe operária. Seus integrantes se misturavam com o público e eram parte dele. Dirigiam a própria van nas turnês e circulavam pelos subúrbios com seus inseparáveis coturnos Doc Martens e os indefectíveis corte de cabelo escovinha. Eram uma espécie de Clash local, mas bebiam mesmo do songwriting do Buzzcocks.

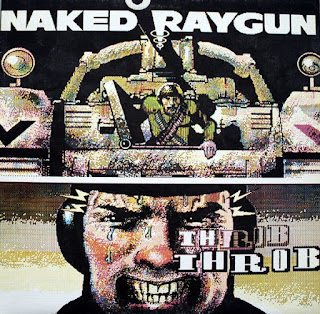

Seu álbum de estreia, Throb Throb, de 1985, é uma gema do punk americano. Em impacto sônico, certamente está ao lado de discos como Wild in the Streets, do Circle Jerks, e Damaged, do Black Flag. Em qualidade de composição, está definitivamente acima.

Os primeiros 12 segundos do álbum, com o riff lancinante de "Rat Patrol", obra do talentoso John Haggerty, resultam no melhor início de um disco punk desde Nevermind the Bollocks.

E desta bolacha saíram outras preciosidades, como "Surf Combat", "Metastasis" -que conheci num passado longíquo através de uma coletânea da Flipside- e "Managua". Os riffs abrasivos e os famosos "hey-hey-hey" já estavam todos lá, incitando a tensão e a excitação de uma época.

Como uma nota curiosa, a capa de Throb Throb é assinada pelo importante quadrinista Mike Saenz, também natural de Chicago, e pioneiro absoluto na criação de gibis com arte gerada em computador ("Shatter", "Crash", etc).

O Naked Raygun gravaria uma seqüência de álbuns fundamentais na segunda metade dos 80's, como Jettison, All Rise e Understand?, até encerrar a carreira em 1991, pouco depois de lançar seu epitáfio: Raygun...Naked Raygun.

Desde 1999, quando gravou o belíssimo disco ao vivo Free Shit!, o Raygun faz apresentações bissextas para plateias ávidas em reviver momentos perdidos da juventude punk.

Jeff Pezzati está vivo.

Naked Raygun toca "Rat Patrol" ao vivo em 1988